2023.11.22

「高校生になったら なるべく早く自分を見つけよう!そして情報収集はすごく大切ですよ。」

今日はこんなタイトルで話を進めて参ります。

実際、高校生になった途端、それまでの点数力が保てなくなってしまう・・・

こうなってしまう子はすごく多いのです。

だからしっかりと解明し、自分はそうはならないぞ!としっかりと戦略プランを練ってほしいです。

シンプルなことではありますが、言うは易し行うは難しでもありますので、何度かそういう場面に出くわしたときに思い出せてもらえたら幸いです。

小学校、中学校とさして勉強面で苦労していなかった生徒さん

今回の登場人物はこういう感じの生徒を仮にAさんとします。

------------------------------------------------------------

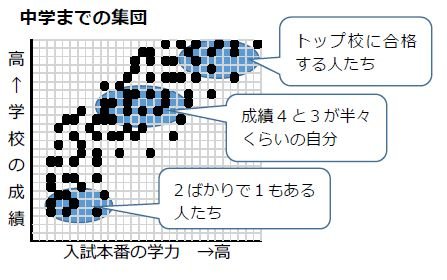

Aさんは、小中であまり勉強面でも苦労せず、部活動にも参加して、テストの結果としては、だいたいいつも8割は取れる(400点~420点ぐらい)子でした。

さかのぼって小学校時代は、100点、90点が普通にとれた子ですね。

そう、簡単に言うと、小学校時代も中学時代も、勉強面でドーンと落ち込むこともなく、(もちろん中学の定期テスト前はしっかりと自習もこなし、塾の学習や宿題もこなしていた生徒さんですが)

それなりに活躍していました。

中学のときには、生徒会活動ややったりと、どちらかというと学校でもちょっと目立つぐらいの存在だったわけです。

千葉県の入試のときにも A君は頑張り、しっかりと合格を決めてくれました。

高校合格が決まり3月末に退塾となりました。

A君が変わってしまったのは、高校に入ってからです。

変わってしまった・・・というと、人が変わったという風に取られますが、A君の明るい性格で、人見知りせず、けっこう前向きな性格はそのままで、

学業成績が変わってしまったということです。

小中と多少は目立てる存在だったA君は、高校スタート当初の5月の定期考査から、信じがたいぐらいガタ落ちになってしまいました。

1つの学年で300名以上いる学校で、ほぼ下のほうの順位となってしまいました。

------------------------------------------------------------

「A君・・・どうした?」

当然ながら私はこう切り出しました。

A君は

「う~ん、やらかしました」と一言。

そこから細かくカウンセリングしていったのですが、結論から言うと、高校に合格してからのA君は、どちらかというとそれまで押えてきた反動で、オンラインゲームとか、youtubeにはまりこんでいったようです。

この結果には、お母様のほうが大慌てとなり、再度 私たちは出会ったのです。

5月の中間テストが終わってあとのことです。

今まで見たこともないような点数で、学校内順位として示された数字は、ほぼ下から数えたほうがいい順位だったのですから、お母様としても相当慌てた感じでお電話を頂いたのですが、本当にテストが終わって、個票を返されてすぐのタイミングでしたね。

高校には入ったけれど、その先の自分、その先の未来がまだ見出されていなかったのかもしれません。

だから明確なビジョンがないがために、漫然と高校生活がスタートしてしまったわけです。

【高校生になったら気を付けるべき点】

はい、ここで一つアドバイスです。

小中は義務教育だけれど、高校以降は義務教育ではないので、自分がその先進学したいなら進学、就職したいなら修飾、何もしなくないなら何もしないという選択もアリなのですね。

つまりフリーです。

自由なのです。

義務教育ではない高校ですから、思い切りやるのも自分、やらないのも自分です。

誰かに何をやらされているという感覚とか捨ててもいいのです。

だって、やらなくていい選択があるからです。

しかし、普通皆さんは、何かしら高校生活を通して「自分のその先」をイメージし始めます。

自分で行動を起こし始めるのです。

主体性をもった行動が起こせるようになる、つまり大人への一歩というか、自分で考えたことを行動に移せるぐらいの知力、体力が備わってくるということです。

自分で道を切り拓くことが出来るのですから、自分自身が描く将来像をそれこそ自由に描いていいのです。

第一のアドバイスはこうです。

「早く自分を見つけよう!」です。

自分のことを誰よりも一番よく知っているのは、変な偽りさえしなければ自分自身です。

誰かが敷くレールではなく、これから創り上げていく自分自身の道を進んでいけばいいのです。

そのための自分探し そういう時期として10代後半ってあるような気がします。

生まれてすぐに自分の将来像を描ける赤ちゃんはいません。

自我の意識が備わって、自分という人間を客観的に見ることが出来るようになってきて初めて、将来像が描けるのです。

その年齢は人それぞれかもしれませんが、幼稚園、小学校、中学校、高校と進んでいくと、嫌が上にもコミュニティも高度化していくのです。

そしてその先、自分が何をしたいのか、何をすべきなのかという道筋が見えてくるまで悩むべきです。

青春の真っ盛りである高校生は、学問もスポーツも恋愛も社会生活も何もかも、色々な経験をして成長していきます。

過程で見えてくる様々な情報の中には、もしかすると雑音もあるかもしれません。

しかし、雑音がない世の中は存在しません。

雑音の中にもヒントがあるかもしれません。

どこでどう閃きが沸き起こるのか、そんなもの誰にもわかりません。

でも一つだけ言えるのは、世の中は、全部自分中心に回っているのです。よく・・・自己犠牲の精神とか、自分より他人とか、確かにありますが、

それは多くのものを経験の中で得てきた人たちが言えることであって、10代でそこまで達観出来る人はそうそういないでしょう。

沢山の失敗、沢山の誤り、沢山のやらかし

これられは全部、成長するために必要だった肥しなのです。

A君が

「やらかしました」というのは、

たかだか、テストです。

高校に入って一発目の5月実施の中間テストです。

A君にとっての長い人生で、このテストの「やらかし」が 彼の人生の残りに甚大な影響を及ぼすのか??

と言えば、そんなこと全くないですね。

大丈夫です。

ただ私はこういう学習産業に従事しておりますので、A君にはわかりやすく、高校の「評定平均値の仕組み」については 話しました。

一回ごとの定期考査の重要性をとくとくと・・・です。

評定平均値・・平均という名前がついたとおり、実は高校最初のテストも超重要だったのですが、その内容、A君はよく知ってませんでした。

誰も「超超超重要!」とは教えてくれなかったのです。

ほどなくA君は、私たち城南コベッツと 再度 お付き合いすることになりました。

3月でお辞めになって、5月にはまた面談をして6月からの受講再開でしたので、スピード復帰ですね。

5月のテストを思い切り落としてしまったからこそ、その後平均値を上げるためにどうしたらいいかという具体的な点数目標をはじき出して、

受験生のときと同じように目的意識を持ち始めました!!

でも

A君は、今も

「う~ん、自分が何に向いているのかとか、どの進路に進むべきなのかとか、将来何をやるのかとか、全然わからないっす」

と言います。

けっこう多弁でものごとハッキリ言うタイプの少年ですので、確かにそうなのでしょう。

THE 未知の世界 ということです。

でも私はそんなA君の回答を右から左に流し、

「A君、まだわからないけれど、私が思うに君は数学が得意で科学的に思考することが好きで得意なのだから、理系が向いていると思うよ」

なんていう話をしています。

10代の若者たちが、誰にも聞かず、何も調べず、自分の進路をサクサク決められるなんてことはないのです。

だから、進路を その子の特性を理解したうえで、やんわりと方向性めいたものを示してあげることも私たちの重要な仕事だと感じております。

何しろ、城南コベッツ馬込沢駅前教室は、城南予備校DUOの個別指導部門ですから、高校生たちが困らないような材料、情報がたくさん集まってくるのです。

右も左もわからない高校生生活がスタートした直後!!

ここすごく重要なポイント地点だと私は考えます。

ものごと

「最初が肝心」というのは全くその通りです。高校生になってからの評価基準とかそういう情報を細かく丁寧に教えてあげなければ、彼らはわからないことが多いのです。

大事なことだから5回言うね。

高校生活の最初の最初のスタート、これがもっとも大事です!!×5