2024.11.30

矢野口か永山か横浜かどこに向かっているかわかんなくなる時がある上田です。

(#もともとが方向音痴)

さて、今日は「総合型選抜合格に必要な3つのこと」というタイトルで話そうと思います。

(#こちらの動画の解説です)

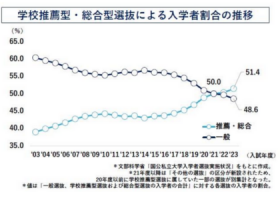

総合型選抜にしても学校推薦型選抜にしても、この3つがないと合格できないよね!って話で、この3つの準備には、年単位で時間をかけるべきだと思っています。

総合型選抜合格には「大学に入りたい!っていう熱意」を伝えるのが重要で、前回はそのために

①将来のビジョン

②大学でやりたいこと

③今まで頑張ってきたこと

の3つを具体的に述べることで熱意が表現できるよ。自分がなりたい分野においては他の高校生よりは詳しくなっておかないとね!って話をしました。

2024.11.27総合型選抜や学校推薦型選抜の合格に必要なものは??

今回はその熱意が芽生えるためにも、高1・2のうちから準備すること3つです。今すぐに準備を始めてください。

(#読み終わったら)

1つ目 大学調べをしよう!!

すごく当たり前のことを言ってしまって申し訳ないですが、行動できない理由の大半はインプット不足だと思うので、やはり調べることからでないと何も始まんないです。

すでにちょっとでも何かの分野に興味がある人は、

・その分野を研究できる大学はどこか??

・その大学と似たような研究をしている大学はどこか??その違いは何か??

・その興味のある分野における最近のトレンドは何か??

まだ特に興味関心のある分野がない人は、SDGsの17項目を見てみて、「一番自分事にできるもの/危機感を感じるもの(解決しないといけないじゃんと思うもの)」は何かな??っていう見方で見てみると良いと思います。

一旦調べ始めると、しばらくは自分のスマホがその分野一色になるので、入ってくる情報が変わって来てお勧めです。

2つ目 高校の勉強を頑張る!!

これも当たり前ですが、これにつきます。

基本的に学校推薦型選抜は、出願条件に学校の評定が必要だし(3.5以上とか4.0以上とか4.3以上とか)なので、評定が取れていないと、指定校推薦を選べないだけじゃなくて、公募推薦も選べなくなる。大学によっては総合型選抜でも評定を見られる場合があります。

そしてそして、今年度から東洋大学の推薦入試に"基礎学力テスト型"という方式が加わりました。

(#推薦という名の一般選抜)

これは共通テストよりも難易度が低いと言われていて、その名の通り基礎学力があるかどうかが重要です。そういった意味でもやっぱり今のうちから基礎学力をつけるために高校の勉強・評定を頑張っておくべきだと思います。

そしてそして、「英検2級」も無視できなくて、学校推薦型選抜(公募)の出願条件になったり、指定校推薦でも校内選考で同じ評定だった場合、英検を持っている方が有利だったりします。

(#英検超重要)

3つ目 大学図鑑

1つ目の調べてみるとかぶりますが、大学のHPやパンフレットだと同じに見える・・・というような場合があれば「大学図鑑」っていう書籍がお勧めですわ

大学図鑑!2025 有名大学82校のすべてがわかる!

いわゆる偏差値とかのわかりやすいことならネットみれば一発ですが、それだけじゃわからない志望校の雰囲気とか今通っている先輩の声、OB・OGの声がわかるし、「この大学って世の中からみたらこんな感じだよね!」ってことまで忖度なしで書いてくれています。

塾に置いてあるので、興味のある人は見てみてください。

大学を調べた後は、総合型選抜の合格のために、実際に校外活動をしていく必要があるので、なんじゃかんじゃ高校生活はすぐに終わっちゃう気がします。

準備不足で、なんか結局いける大学にいくことになっちゃったな~~にならないように一緒に準備を頑張りましょう!!

城南コベッツは城南予備校が母体の個別指導塾です。

大学入試対策から逆算して徹底指導をしていますので、大学受験、今後の進路にご不安がある方はお問い合わせください。

現場からは以上です。