2024.06.27

子どもがなかなか勉強したがらない時はどうすればいい?自学自習に導くモチベーションアップ法についてお伺いしました!

下記リンクよりご覧ください。

https://mamahiroba.com/entry/kodomo-motivation/#google_vignette

Tel:0120-131-509

受付時間:14:00~20:00/日祝休

2024.06.27

2023.07.14

2023.05.17

「高校生になっても中学校と同じ勉強の仕方で良いの?」と不安に思っている人もいるでしょう。

結論からいうと、高校生になったら早めに目標を設定して、高校での授業や定期テストに注力したほうが良いでしょう。

そこで今回は、高校生になったら押さえておきたい4つのポイントについて解説します。

「高校を卒業したら大学に進みたい」と考えている人は、できるだけ早くポイントを押さえた生活を送りましょう。

高校3年間はあっという間にすぎます。できるだけ早く目標を定めることをおすすめします。ただやみくもに勉強するより、目標につながるよう優先順位をつけて学習をすすめたほうか効率的だからです。

目標は次のように定めると良いでしょう。

具体的な大学名が決まっていると良いですが、まだ決められないという人は「文系」「理系」だけでも選んでおくと良いですね。

「まだ大学のことなんて決められない」という人は、次のような目標がおすすめです。

評定が4.5以上なら推薦入試で選択の幅が広がります。希望する大学が定まった時にも対応が可能です。

2023.05.13

新高校生になった皆さんは、高校を卒業したあとの進路について考えていますか?

「はっきりとした目標はないけれど、なんとなく大学にいきたい」と思っている人も多いのではないでしょうか。

大学入試は皆さんが経験した高校入試とは大きく異なります。大学に進学したいと考えているなら「中学校と高校との違い」を知っておきましょう。

本記事では高校生になったら意識したいポイントについて4つ紹介します。高校1年生の今から意識して勉強に取り組むことで、大学受験のときに困らなくてすみますよ!

皆さんが大学を受験する2026年は、推薦入試を受ける生徒の割合は65%程になることが予想されています。推薦入試が大学入試のスタンダードということです。

「一般受験で一発勝負!入試の点数が合否を分ける」高校受験とは違うと知っておきましょう。推薦型の入試では高校1年生〜3年生の夏までの成績(評定平均/5段階)を選考に含むことが多く、4.5以上あれば選択肢が広がります。

つまり高校での定期テストで高い点数をとるなど、日常的な勉強が重要なのです。

「高校1年生の最初の定期テストから、大学入試が始まっている」という意識で学習に取り組みましょう。

高校生になると、科目数が増えて驚く人もいるかも知れません。

高校生になると、科目数が増えて驚く人もいるかも知れません。

中学校では中間テストで5教科、期末テストで9教科でした。

高校の定期テストでは1回で約10教科もあります(文系・理系によって異なる)。

テスト前の勉強だけで、すべての教科を完璧に暗記・理解するのは難しいでしょう。

定期テストで困らないために、次のような対策が必要です。

たくさんの科目に対応するためには、普段の学習習慣と気持ちの切り替えが重要です。

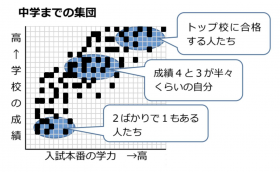

公立中学校では、学校内にはさまざまな学力の人たちがいます。勉強にやる気がない人も一定数いるため「当たり前のことを当たり前にやる(宿題やテスト勉強など)」だけで良い成績がとれたかも知れません。

公立中学校では、学校内にはさまざまな学力の人たちがいます。勉強にやる気がない人も一定数いるため「当たり前のことを当たり前にやる(宿題やテスト勉強など)」だけで良い成績がとれたかも知れません。

ところが高校ではそうはいきません。中学校で10番以内の点数をとっていた人も、高校には各学校の10番以内が集まっています。

そこで力を入れて欲しいのが、定期テストです。定期テストでは努力した分だけ、点数に現れます。定期テストの点数は成績に直結するため、3年後の推薦入試の際に有利になります。

高校に入っての大きな違いは、2年生から「文系」「理系」にわかれることです。中学校ではみんなが同じ科目を勉強し、同じテストを受けていましたよね。

高校に入っての大きな違いは、2年生から「文系」「理系」にわかれることです。中学校ではみんなが同じ科目を勉強し、同じテストを受けていましたよね。

文系、理系のどちらにするかは、高校1年生のうちから決めておきましょう。

普段の授業や定期テストで、どの科目に時間や力を注ぎ込めば良いかを決めやすいからです。理系にするなら、「生物」や「化学」などの科目に力を注ぐことができますよね。

他の勉強を疎かにして良いわけではありませんが、すべての科目を完璧にするのは難しいです。高校生の皆さんの時間は限られています。勉強のスケジュールを立てるときにも、優先順位をつけることが重要です。

2023.05.10

中学3年生になったら「模試(模擬試験)」を定期的に受けましょう。模試とは入試を想定して、全国から多くの中学生が受験する試験です。

模試を受ければ、自分の学力が「全国平均に比べてどれくらい違うのか」「志望校まで何点足りないのか」がわかります。

「学校で実力テストを受けている」という人も、学校の実力テストでわかるのは「学校内の順位」だけ。学校での順位が10番でも、志望校の受験生の中では50番かもしれません。

とはいえ「自分で模試を申し込むのはハードルが高い」という人もいますよね。学習塾であれば、塾単位で模試を申し込んでくれます。たとえば、当塾の生徒は入試そっくりの模試「Vもぎ」を、定期的に受験しています。

模試を受ける意味(メリット)

模試には4つのメリットがあります。

入試と違って、模試には次のチャンスがあります。

「時間が足りなかった」という反省点があれば「どう時間配分できるか」を考えます。たとえば「3分考えてわからない問題はとばそう」と対策を立てたとします。対策を次の模試で試す。反省と対策のくり返しによって、自分に合った入試問題の取り組みかたが身につきます。

入試本番では、慣れない場所で知らない人に囲まれて問題をときます。緊張感も高まりやすく、実力の半分も出せないかもしれません。模試を定期的に受けて緊張感に慣れておけば、受験本番でも実力を発揮しやすくなるでしょう。

模試を受けると「志望校の偏差値」と「自分の偏差値」がわかります。つまり合格圏内に入るには「あと何点取ればよいのか」がはっきりするのです。「次の模試では◯点とろう」という目標を立てやすくなります。

模試の成績表を見れば「得意単元」「苦手単元」が一目りょう然。分析結果をもとにして、次の日からの勉強計画を立て直せます。目的をしぼった勉強ができるというメリットがあります。

模試の活用法

模試は「受けっぱなし」になってはいけません。受験後もしっかり活用しましょう。具体的には次の方法があります。

模試の成績表には、単元別の分析結果が載っています。志望校の偏差値に到達するまでに、どの分野を伸ばせば良いのか戦略を立てましょう。

次の模試での目標点数を教科ごとに決めます。+5〜10点程度、無理のない目標設定にして、スモールステップで進めるのがオススメ。模試の結果は志望校選びの参考にもなりますが、中学3年生は一気に学力が伸びることがあります。模試の結果で志望校を決めるのは、12月以降で良いでしょう。

他の学校の生徒も受験する「模試」を受ければ、目標(志望校合格)に向けて効率的な勉強ができます。できるだけ早く、しかも定期的に受験するのがオススメです。

他の学校の生徒も受験する「模試」を受ければ、目標(志望校合格)に向けて効率的な勉強ができます。できるだけ早く、しかも定期的に受験するのがオススメです。

「自分で申し込むのは大変」という人は当塾でも相談を承っています。ぜひお気軽にご連絡くださいね。