2022.11.09

2022.10.03

中学生の社会、歴史では明治時代(1872)に新橋~横浜の間に最初の鉄道が開通と学習します。

横浜は港がありそこから世界へとつながります。

新橋!?

今でも栄えている街ですがなぜ東京駅ではなく新橋が起点だったのか。

どうやらその当時から新橋より江戸城側は市街地で鉄道敷設の用地確保が難しいこと。皇居の近くに鉄道を作ることが規制されていたらしいなど理由があったようです。

それが1914年に東京駅が開業、東海道本線の始発駅が移動となります。

そして東京駅から新宿までの中央線は外堀に沿ってぐるっと作らて開業当初から"踏切がない"構造となっています。

!

塾長は若いころ毎日満員の中央線に乗って通勤していましたが踏切の有無を全き気にしていませんでした。

1914年は大正時代で第一次世界大戦が勃発した年でもあります。

この当時から未来を見据えて都市計画をおこなっていたのですね!

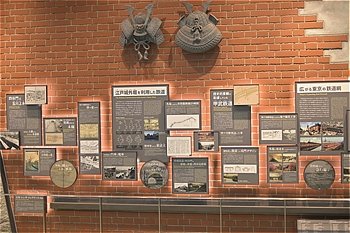

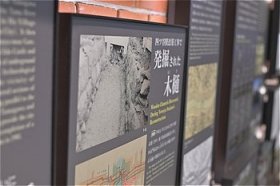

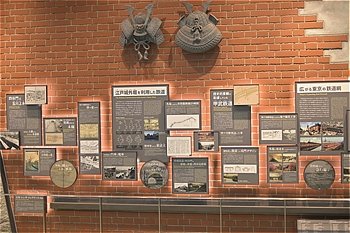

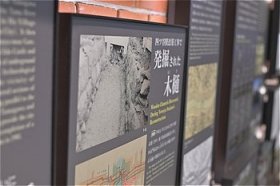

↓四谷駅の改札には建設当時の歴史展示があります。

横浜は港がありそこから世界へとつながります。

新橋!?

今でも栄えている街ですがなぜ東京駅ではなく新橋が起点だったのか。

どうやらその当時から新橋より江戸城側は市街地で鉄道敷設の用地確保が難しいこと。皇居の近くに鉄道を作ることが規制されていたらしいなど理由があったようです。

それが1914年に東京駅が開業、東海道本線の始発駅が移動となります。

そして東京駅から新宿までの中央線は外堀に沿ってぐるっと作らて開業当初から"踏切がない"構造となっています。

!

塾長は若いころ毎日満員の中央線に乗って通勤していましたが踏切の有無を全き気にしていませんでした。

1914年は大正時代で第一次世界大戦が勃発した年でもあります。

この当時から未来を見据えて都市計画をおこなっていたのですね!

↓四谷駅の改札には建設当時の歴史展示があります。

2022.09.17

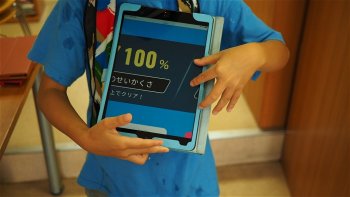

小学校3年生の男の子がはじめてタイピングテストで100点をゲットしました。

おめでとう!

塾長が就職したのは1994年、まだ爆発的ヒットとなるwindws95発売前の年。

会社にパソコンは1台しかなく、パソコンというよりでっかいシステムコンピューターでした。

文章の作成は当然手書きか"ワープロ"ですがそれも会社に一台しかないため先輩が使用しいると使えません。思えば古き良きシアワセな時代だったのかもしれませんが。。。

2年目、3年目くらいからPCが導入されたのであわててタイピングを練習しました。

それが今は小学校3年生でタイピングがしっかりできるのだからものすごいことです。

城南コベッツ永山教室ではタイピングやゲームを作る小学生向けプログラミング教室「QUREO」を受けることができます。

興味がありましたら是非体験授業を受けてみてください!

※下記リンクお問合せ欄に「プログラミング教室希望」とご記入ください。

2022.08.27

2022.08.22

英語の授業をしていると

「世界中の言葉が一つだったらいいのに」

とう話がよくでてきます。

世界の言葉が一つだったとしても地域と時間によって変化して1万年もたつと離れた地域のでは別言語といってもいいくら違いが生まれることでしょう。

「ざます」現在ではドラえもん、スネオのお母さんかしか使わない言葉ですがもとは

「ございます」だとおもいます。

「ごんす」も「がんす」

時代劇でよくでてくる「ごぜーます」「ござる」「ござい」

も「ございます」が変化したものでしょう。

日本では明治になって政府による共通語の制定がはじまりました。

それまでは国内でも言語による意思疎通は簡単ではなかったようです。

日本語は他の言語とは隔絶された言葉ですが英語、ドイツ語などは「インドヨーロッパ語族」という古代にコーカサス地方の言葉が広がり、枝分かれしてできたと考えられています。

グローバル化が加速した19から20世紀に最も力を持っていたのがイギリスであるため英語が世界の標準語の役割を担っていますが古代においてはヨーロッパではギリシャ語、アジアでは中国語の漢文が使われていたのです。

未来においてどんな言語が世界の標準言語になるかわかりません。

また自動翻訳が進み言語の学習環境は大きくかわると思います。

ですが言語について考えたり学んだりすることは発想の枠が倍になる、翻訳機を通さないで直接コミュニケーションがとれるというというだけでもその価値があるとおもうのです。

「世界中の言葉が一つだったらいいのに」

とう話がよくでてきます。

世界の言葉が一つだったとしても地域と時間によって変化して1万年もたつと離れた地域のでは別言語といってもいいくら違いが生まれることでしょう。

「ざます」現在ではドラえもん、スネオのお母さんかしか使わない言葉ですがもとは

「ございます」だとおもいます。

「ごんす」も「がんす」

時代劇でよくでてくる「ごぜーます」「ござる」「ござい」

も「ございます」が変化したものでしょう。

日本では明治になって政府による共通語の制定がはじまりました。

それまでは国内でも言語による意思疎通は簡単ではなかったようです。

日本語は他の言語とは隔絶された言葉ですが英語、ドイツ語などは「インドヨーロッパ語族」という古代にコーカサス地方の言葉が広がり、枝分かれしてできたと考えられています。

グローバル化が加速した19から20世紀に最も力を持っていたのがイギリスであるため英語が世界の標準語の役割を担っていますが古代においてはヨーロッパではギリシャ語、アジアでは中国語の漢文が使われていたのです。

未来においてどんな言語が世界の標準言語になるかわかりません。

また自動翻訳が進み言語の学習環境は大きくかわると思います。

ですが言語について考えたり学んだりすることは発想の枠が倍になる、翻訳機を通さないで直接コミュニケーションがとれるというというだけでもその価値があるとおもうのです。