2024.12.11

今日はある高校生から「お金が好きですごく興味があるんだけど、どんな大学に行ったら良い??塾長??」って相談をもらったので、解説しておこうと思います。

YouTubeはこちら↓↓

基本的にどんな仕事についてもお金がかかわらないことはないので、「何の仕事でも良いよ」って答えられないこともなかったけど、多分、彼のイメージしてるお金は、もっと生々しい感じのお金の動きみたいなことだと思いました。

そこで、大学にある経済、経営、商学部の違いの説明をして、どれに1番ピンとくるか?で興味のある大学、学部を絞り込んで行けば良いと考えています。

初めは商学部に興味あったけど、調べていくうちに経営学に関心が湧いてしまった。なんてことも大いにありだと思います。

(#そう言う人の方が多い気がする)

では、経済学部、経営学部、商学部の違いを説明していきます!

基本的にどの学部もビジネスの話、お金の話を扱います。その視点が違うみたいな感じですわ。

まず、経済学部。

稲城市のお金、日本のお金、アメリカのお金。みたいに結構広い範囲のお金の動きを勉強するのがメインです。

円安だ!ドル高だ!とかの為替の話。コロナが起きた時に世界のお金の流れはどうなっちゃうの??

みたいなことを勉強します。マクロ経済とかミクロ経済とか聞いたことあるでしょ??

次に、経営学部。

これはイメージしやすいと思います。

1つの会社が儲かるかどうかの勉強です

(#ざっくりすぎる説明にしてます)

1つの会社が儲かるために、競合他社とこんな感じで差をつけよう!みたいな会社の戦略とか、

人材採用とか育成とか管理とかとかを学びます。

とにかく会社の中のことを学んでいきます。

そして、商学部。

これはさらに狭くなって、1つの商品について学んでいきます。

歯磨き粉が売れるためにはどんな施策を打てば良いのか?

薬局とかコンビニのどの棚に並べば良いのか?

みたいなことを学んでいきます。

扱う学問の範囲として

経済<経営<商になっているのがわかるかと思います。

(#えらい偉くないの話ではなくて)

上田の地元ではTSMCっていう半導体の会社が盛り上がっています。

これを聞いて、

TSMCができたことで、熊本ってなんぼ儲かってますの??は経済学部。

TSMCって会社は何でそんな儲かってんの??は経営学部。

TSMCは半導体を売るためにどんな戦略を立ててるの??は商学部で勉強します。

(#わかりやすすぎる説明)

っていうのがざっくりとした学部の違いの説明。

じゃあどんな大学があるの?でいうと、

大学によって設置学部が違うので注意してね!ってところで、

みんなが憧れるMARCHの1つ。

中央大学には、3つすべての学部があります。

すべて多摩キャンパスにあるので、例えば経済学部に入ったとしても商学部の授業を受けられたりします。

(#むしろ受けろ)

経営学部が厳密にいうと、国際経営学部なので、人によっては、イメージとちょっとちゃいますやん!っていうことがあるのでご注意を!!

(#たぶん大丈夫!!)

そして、資格にめちゃくちゃ強いことも中央大学の魅力。

公認会計士だったりのいわゆる難関資格指導が充実していて、「みんなで取ろうぜ!」って感じが出てる。

中央大学といえば法学部!ってイメージがあるかもしれませんし、看板学部であるのは間違いないですが、他の学部も強いんだぜ

(#法学部は茗荷谷に移転)

同じくMARCHの1つ。法政大学には、経済学部と経営学部の2つしかなくて、商"学部"ってものはありません。

ただし、経済学部の中の現代ビジネス学科ってところでマーケティングとかを扱うので、商学部で学べることを学ぶことはできそうです。

中央大学と違って、

経営学部は市ヶ谷キャンパス。経済学部は多摩キャンパスで分かれていることに注意です。

最終的に就職で有利なのは??

結果から言うと、どの学部であるかで、就職に不利になるようなことはなくて、やはり元々ある程度お金に興味を持つ人が入学してくる傾向にあるので、就職先も金融関係や、証券会社などになりがち。

会社としても経済学部の人をとろう!ってことはあんまりなくて、すごく生々しい話、今の日本では「学歴」の方が重要かと思います。高学歴の人ほど「基本的な情報処理能力とか思考力がある、実行力とか決断力がある」と判断される傾向にあります。

傾向値という意味では、うえだ的にも学歴はある程度、重要な指標になってくると思います。

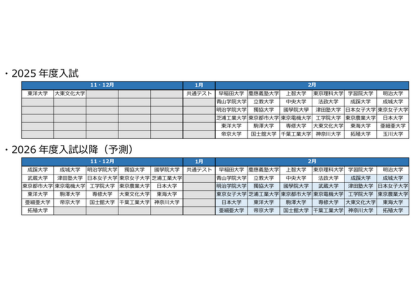

まあ今後、一般選抜が一般的な受験でなくなってくるので、今後の採用方法が変わっていくかもしれませんが、現状は学歴です。

(#学歴がすべてとは言っていない)

それでも、今後、総合型選抜や学校推薦型選抜で大学に入った人が、大学で自分のやりたい研究を主体的に進めていけば、そういった入試方式で入った人が優先されるかもね。

そんなこんなで、今回は「お金が好きですごく興味があるんだけど、どんな大学に行ったら良い??」という悩みに対して、経済学部、経営学部、商学部の違いをざっくりと説明することで答えてみました。

その他、心理についてとか、生物について、食品についてなど悩んでいる人もいるようなので、そういった回も配信していこうと思います。

取り扱って欲しい学部学科があればうえだに「○○って学部について教えて!!」っていってください。

(#YouTubeのコメント欄で教えて!!)

YouTubeはこちら↓↓

現場からは以上です。